于梅君

主笔:于梅君

与人初次相会时,你可能以为给人留下好印象全靠谈吐和表现。但一项最新研究却揭示了“残酷”真相:在你开口前30毫秒,对方的大脑已通过面孔、声音、名字,完成了对你的“自动判卷”!

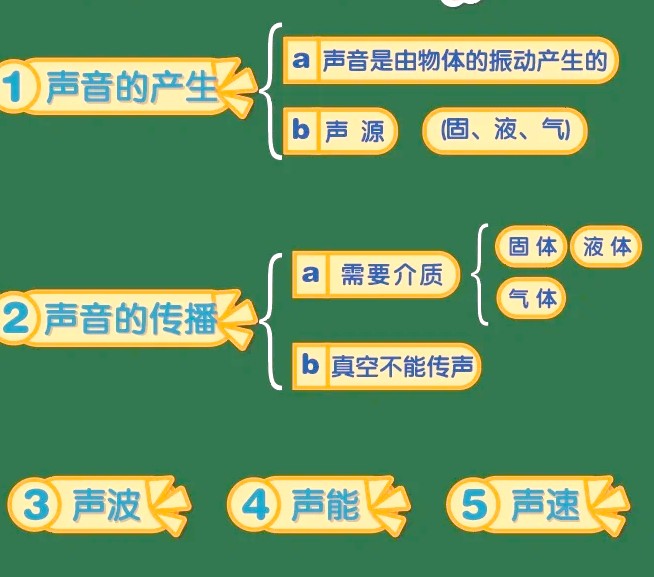

大脑的“四维评分系统”:瞬间看透你

七夕的晚风裹着玫瑰香,咖啡馆的玻璃门被推开时,你的心跳漏了一拍——你心目中的白马王子出现了。你以为给对方留下好印象全靠谈吐和表现,而其实这场初遇的“生死局”,早在对方推门的瞬间就已分出胜负。

英国普利茅斯大学最新研究揭示了一个“残酷”真相:当杏仁核(大脑的情绪警报器)捕捉到对方的面孔、声音与名字时,一套自动化评分系统已在30毫秒内启动,从“可接近性”“能力感”“自信”“做作感”四个维度贴上标签。这场“隐形审判”,比你精心准备的自我介绍更关键。

可接近性(亲和力信号):圆润的脸型、自然上扬的嘴角、大而圆的眼睛,这被称为“婴儿图式”,是一种能唤起照顾本能与信任感的进化机制。某婚恋平台数据显示,圆脸用户的匹配成功率,可高岀尖脸者22%。

相反,嘴唇紧抿、眉毛低垂,则给人“冷漠”与“难以接近”的印象。过度修饰的“网红脸”(尤其是夸张的欧式双眼皮),则会让68%的人感知到“不自然”与“不可信”的信号。哈佛大学研究还指出,微笑时眼角出现皱纹的人,反而更显真诚。

能力感(权威宣言):清晰的下颌线、突出的眉骨、沉稳的语速,都是传递“能力”与“掌控力”的强烈信号。这样的面容结构,容易触发“支配性感知”,例如英国前首相撒切尔夫人,就以标志性的“权力下颌”强化了权威形象。

某企业调查显示,下颌线清晰的男性,平均年薪比圆脸同龄人高12%,而圆脸女性晋升高管的概率则降低17%。

自信(气场表达):挺直的脊背、自然稳定的手势、每次3–5秒的目光接触——这些细微动作,会被大脑解读为“自信”。例如奥巴马经典的“金字塔手势”,就被认为是增强说服力的技巧之一。而低头含胸、眼神躲闪、搓手摸鼻、双臂紧抱……这些防御性动作,很容易被解读为不自信或有所隐瞒。

做作感(照妖镜):过于用力的外表装扮、频繁夹带英文单词、夸张的语调或过于正式的着装,都易触发大脑 “警报”,被贴上“不真实”的标签。研究显示,自然交谈者的好感度评分,比刻意表现者高41%。

因此,初次约会时,浓重的“网红妆”、刻意压低的嗓音、生僻词的堆砌,反而容易弄巧成拙。真正拉近彼此距离的,是一种放松、真诚的自我呈现。

颠覆认知的发现:声音竟成“印象王者”

你的声音,比你所说的内容更早被评价。《红楼梦》王熙凤“未见其人先闻其声”的背后,是初印象“气场三角”的精密操控:音高、语速、情绪语调。

普利茅斯大学的研究发现,在评判“可接近性”时,声音的影响力超越面孔和名字,成为最强因子!一句自然温暖的“你好”,比你精心画好的妆容更能拉近距离。当面孔与声音同时出现时,面孔的影响力会锐减22.8%。

低沉、稳定的嗓音更容易获得信任,尤其对于男性而言,它是“资源掌控力”的象征。女性则以中等音高(180-220Hz)最受欢迎,过高容易被人觉得“尖锐急躁”。

语速每分钟120-150字是“黄金区间”,这是最符合大脑处理信息的节奏。语速过快显焦虑,过慢则显犹豫。

语速和停顿也是关键。适度放慢、清晰发音并在重点处稍作停顿(如每句话之间停2–3秒),能显著提升听众的记忆与信任感。而频繁出现“呃、然后”等填充词,或双臂交叉等防御姿态,则容易被判定为“紧张”或“隐瞒”。

微笑时,声带的振动方式会发生改变,传递出温暖与友好。一句语调柔和、尾音稍扬的“你好呀~”,能激活大脑的奖赏回路,如同听到婴儿笑声般令人愉悦,能显著提升对方回应的意愿。

婚恋平台数据就显示,使用“微笑语调”的男性,收到回复的概率高出29%。

这也是客服业“3秒微笑法则”(电话开口前先咧嘴活动颧肌)的科学依据——声音温度提升后,客户满意度飙升31%。不过,切记过犹不及,以免显得幼稚。

圆润脸型与柔和嗓音可能被误认为“缺乏决断力”,适合教师但不适合CEO。

名字:意想不到的“印象过滤器”

你可能没想到,除了面孔和声音,一个人的名字,也会悄然影响他人对自己的第一印象。

试想一下,当你看到“秀丽”“婷婷”“梓涵”时,是否在脑海中立刻浮现出三位来自不同年代的女性形象?这并非巧合。研究表明,名字不仅携带着时代特征,还能引发人们对年龄、教育程度、性格等方面的快速联想。

在西方社会中,类似现象同样存在。传统名字如 Albert 往往令人联想到“可靠、朴素、略显老派”,而新兴名字如 Jayden,则更具“活力、外向”,但可能缺乏稳重感;有的名字还直接映射阶级身份,如 Tarquin 常被认为出自上层阶级,而 Tyler 则带有明显的工薪阶层色彩。

不仅如此,一项来自美国心理学会的研究发现:名字甚至可能影响我们对外貌的“心理期待”。

研究者让数百名参与者玩一个“猜猜看”的游戏,他们需要从每张人脸对应的四五个候选名字中,选出最“匹配””的那个。结果发现,参与者猜中真实名字的概率,显著高于随机值!

精英感名字容易拉高期待值,比如听到“伊莎贝拉”“轩辕”等较显优渥或独特的名字,人们容易不自觉地抬高期待,甚至觉得对方“应该更有气质”。而一旦真人稍不符想象,反而易获“做作”差评。

简单名字反而更显亲切,像“Emma”“小菲”这类常见、好记的名字,亲和度高,更容易降低彼此间的心理距离。研究表明,普通点的名字,有助于减弱“距离感”和“做作感”。优雅声线+生僻名字组合,最容易触发“装腔作势”的评价。

这意味着,人们确实拥有某种文化直觉,能将名字与面孔匹配起来。当然,这并不是说“名字真的写在脸上”。更合理的解释是:我们的大脑早已习惯了将某些名字与特定气质、种族、性别乃至容貌特征联结在一起,这种文化刻板印象,在无意识中影响了我们的判断。

从面孔、声音到名字,我们以为的“直觉”,其实背后藏着大脑高度程序化的加工机制。这些看似主观的“感觉”,往往源于我们长期积累的文化经验、社会刻板印象和演化偏好。

第一印象是一场无声的初舞。颜值、声音、名字,如同三位“隐形裁判”,在我们尚未开口之前,就已写下初步评语。但真正动人的,未必是完美无瑕的表演,而是真诚与自然的流露。

知多一点

对一个人“生理性厌恶”?别内耗,速远离!

社交平台上,一段关于“生理性厌恶”的描述引发众多网友共鸣:听到某人说话就莫名烦躁,相处时愤怒反感,这便是“生理性厌恶”。那么,它因何产生?又该如何应对?

厌恶,是身体的自我保护

厌恶是人类基本情绪之一。科学家认为,厌恶情绪源于哺乳动物对不良口味食物的拒绝,如酸味和苦味。从进化防御机制看,人类对腐烂气味、密集孔洞等特定刺激的厌恶反应,是进化选择的结果,帮助我们避开病原体或危险环境。

随着社会发展,厌恶刺激物不断扩展。如今,看到蟑螂、排泄物、腐烂的肉,或遇到举止粗鄙的人、接触陌生人身体、与讨厌的人交流等,都可能引发厌恶。

厌恶,可能触发痛苦记忆

有时,强烈的“生理性厌恶”,与过往创伤经历有关。当下场景触发潜意识中与“痛苦”绑定的情绪记忆,引起情绪闪回,大脑将现实刺激误判为威胁,引发“战——逃反应”,出现憋闷、愤怒、反胃等感觉。

比如,有人学生时代长期遭受校园霸凌,霸凌者用尖锐刺耳的声音谩骂讥笑,让其无地自容。多年后职场中,遇到声音刺耳的同事,就不由自主反胃、干呕、起鸡皮疙瘩。这种“生理性厌恶”并非矫情,而是与过往创伤性体验有关。

恶性循环:创伤性重复体验

对特定人的生理厌恶,常源于创伤性重复体验。例如,在不良家庭关系中长大的孩子,长期被打压、指责和抱怨,成年后面对类似场景,仍会产生负面情绪和身体反应。

有网友表示,小时候在“打压式”教育中长大,经常被父母或老师等人责骂,愤怒、羞耻和委屈的情绪未妥善处理,一直积累留存,最终在身体反应上表现出来。类似场景、对话反复出现,未愈合的伤口被反复揭开,形成恶性循环,当事人愈发敏感和回避。

厌恶,是预警也是本能

厌恶情绪从保护身体远离“坏食物”,发展为保护“灵魂”,让人远离负面事件刺激。当我们产生“生理性厌恶”时,首先要停止自责和内耗,理解这是预警信号和自我保护的本能。

接着,主动暂停,倾听自己,理性思考厌恶感的来源。若能追溯到过往创伤经历,“生理性厌恶”就可被理解、处理和接纳。

直接远离刺激源是个办法,若是必须接触的同事、熟人或家人,可适度保持距离,如文字沟通代替语音、保持社交距离互动等。

同时,可通过多维度方法调节和自我照料。厌恶反应出现时,默念三句话:“我的身体在发出保护信号”“这种情绪来自过去的经历,并非都来自此时此刻”,帮助大脑抑制杏仁核过度反应,降低情绪闪回频率。此外,正念呼吸训练、渐进式肌肉放松法,也有助于缓解负面情绪。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论